Podemos decir que la Katarsis(1) consiste en un efecto que el actor consigue en el espectador en el cual este siente compasión por lo que le pasa al héroe trágico y temor (2) porque lo que le pasa al héroe trágico le pase a él.

Conviene mirar algunos aportes del capítulo 6 de la Poética de Aristóteles en el cual este habla sobre la Katarsis.

“Es así la tragedia imitación de una acción elevada y perfecta, de una determinada extensión, con un lenguaje diversamente ornado en cada parte,por medio de la acción y no de la narración que conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de estas pasiones”.(Poética 1449 b 22 )

En este aparte, Aristóteles considera la compasión y el temor como un recurso que conduce a la purificación de /Compasión/ y /Temor/, este recurso es denominado por Aristóteles Katarsis y no es más que la unión de esas dos pasiones que a la par se presenta en el espectador.

El poeta trágico crea tres recursos que son parte de argumento y los denomina Aristóteles como: Agnición, Peripecia y Lance Patético; la Agnación o Reconocimiento  consiste en el “cambio de ignorancia al saber, que genera el amor o el odio de quienes están predeterminados para la felicidad o desdicha” ( Poética 1452 a 28 ) ; la Peripecia la considera como la “transformación de lo actuado en su contrario” (1452 a 20) y la Acción Pasional la define como “una acción deletérea o aflictiva, como las muertes ante los espectadores, las acciones que causan excesivo dolor, las heridas y cosas por el estilo” (1452 b 30), vemos pues que estos tres recursos correspondientes al argumento, están constantemente originando la Katarsis en el espectador.

consiste en el “cambio de ignorancia al saber, que genera el amor o el odio de quienes están predeterminados para la felicidad o desdicha” ( Poética 1452 a 28 ) ; la Peripecia la considera como la “transformación de lo actuado en su contrario” (1452 a 20) y la Acción Pasional la define como “una acción deletérea o aflictiva, como las muertes ante los espectadores, las acciones que causan excesivo dolor, las heridas y cosas por el estilo” (1452 b 30), vemos pues que estos tres recursos correspondientes al argumento, están constantemente originando la Katarsis en el espectador.

La Katarsis es pues al parecer un efecto que se logra en el espectador el cual consiste en la unión de dos pasiones, por un lado está la compasión, que la define Aristóteles como “cierta pena por un mal manifiesto, destructivo o penoso de quien no merece recibirlo”; pero punto seguido, introduce cierta noción de temor; “Mal que también uno cree padecer” (Retórica B.8, 1385 b 13), como si existiese cierta correspondencia o afinidad entre el Temor y la Compasión. Como dos aspectos o ideas inadecuadas (a la manera de Spinoza) (4) que chocan entre sí de tanto mezclarse la una con la otra se confunden.

Así quien tiene un afecto de temor a determinado objeto, otro sujeto no tendrá temor a ese mismo objeto, el afecto de compasión sólo se presenta con el temor, según Aristóteles. Pero ¿existe una compasión por el otro sin un miedo o temor como generador de ésta? (2)

Para Aristóteles aquello que se muestra próximo y que además se presenta temeroso de que le ocurra a uno, lleva a compasión, “pues, en general, se debe también admitir aquí que todo lo que uno teme para si lo compadece al sucederle a otros”. (Retórica B. 8, 1386 a 27)

El temor lo define Aristóteles, como “cierta pena o turbación ante la idea de un mal futuro, destructivo o penoso” (retórica B 5, 1382 a 21). Al parecer en Aristóteles el temor no se define por sí mismo, sino en relación a la compasión, “en suma, es también todo aquello que al sucederles o amenazar a otros, mueve a compasión” (retórica B 5 S 1382 a 26).

El temor es entendido como un afecto que no se produce por sí mismo, como el miedo (2) , en Aristóteles el temor coexiste con la compasión, y esta a su vez no lo es sin el temor, pues se percibe el temor como una proyección que genera repulsa a lo que mueve a compasión. Podríamos decir que la compasión es el todo y el temor la parte, y en efecto tememos solo aquello que se nos proyecta ( como en el sueño o la imaginación) o que hemos padecido, lo que hemos padecido queda ya proyectado(como recuerdo) con la posible variante de haber generado compasión o con el temor de que en un futuro mueva a la compasión(ver Retórica 1386a 27), sabemos que el temor nos asedia, porque aquello que es objeto de temor, en cualquier momento y a cualquiera puede ocurrir, de allí quede esa identificación de origen a la compasión; de que también puede ocurrirle a uno.

Si la katarsis es la unión de dos pasiones que conmueve los espíritus de los espectadores haciéndolos “sentir alivio junto con placer”, Conviene observar esta como un fenómeno sensorial, el alivio sentido por el espectador se produce en la identificación de que eso que le pasa al héroe le puede pasar a uno, y el placer de estar ante una ficción, que como en un juego de espejos se ve el interior de sí mismo.

Esta misma sensación que origina la Katarsis la encontramos cuando leemos una tragedia o cuando, vemos o nos percatamos de estos dos elementos (del temor y la compasión), después de haber leído Aristóteles y nos damos cuenta por ejemplo que ante el mendigo (5) en la calles sentimos quizás eso mismo que sintieron los espectadores griegos en las representaciones Teatrales, pero ¿qué se dice de esos casos de “lo trágico en la naturaleza”? por ejemplo: ante el ver atropellada o envenenada una tórtola, sentimos compasión (ante lo que le ocurrió a la tórtola) y temor (porque eso mismo nos ocurra a nosotros).

Aristóteles, parece salvar la definición que nos da de la compasión con introducirle “de quien no merece” ( Poética 1453 a 6 ), pero ¿Cómo saber quien merece recibirlo?, tal vez por ser “lo que no se merece recibirlo” propio de “las mejores familias” .

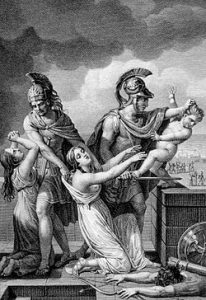

¿Acaso Medea y/o Jasón, y los niños se merecen lo que ocurrió en aquella tragedia? (6)

¿Juzgamos las determinaciones de Edipo por qué? (7).

Si bien es cierto que aquello que sentimos ante lo que le ocurre a Medea (en cuanto temor y compasión), excede en mucho el que “merece o no recibirlo” sabemos o de pronto nos identificamos tan profundamente con aquello porque presentimos que eso mismo que le ocurre a Medea, Filoctetes o Edipo, nos puede ocurrir a nosotros como lectores particulares (o en el caso que fuésemos espectadores de las antiguas tragedias griegas, como espectadores activos, en cuanto reconocen eso de ellos en el actor).

Aristóteles le interesa La sensación de la Katarsis en particular. Existen otras sensaciones como la indignación y la consternación propias del hecho dramático, referido al espectador, la indignación, que se asemeja a temor y compasión , en cuanto no depende por sí misma, la indignación es una rabia que uno siente ante un acto molesto que le es a uno, pero que no lo está padeciendo uno. La indignación también tiene su raíz en el Temor, pero en la indignación se presenta más fuerte, convertido en rabia.

Un elemento diferenciador de (Temor y Compasión) es el que también le puede pasar a uno, Aristóteles en Poética 1386 a líneas 3 – 28 hará una lista de aquellas cosas que mueven a compasión , que en general serán aquellas que nos hacen humanos ; “en efecto , de las cosas tristes y dolorosas, cuantas son destructivas , todas mueven a compasión y cuantas pueden causar , y todos los grandes males que dependen de fortuna”

Cabe anotar que las demás sensaciones (8) que se presentan en el espectador moderno como la desesperación y la angustia (9) tienen una similitud muy próxima a la Katarsis; la angustia es una desesperación que se presenta al ver representado algo que uno teme,” pues en general , se debe también admitir aquí que todo lo que uno teme para sí lo compadece al sucederle a otros” (Retórica B . 8 1385 b 27 ), pero cómo esto temido es más fuerte que la compasión que se siente por el otro, se presenta la angustia en vez de la Katarsis.

Y este aumento del temor en los argumentos modernos se afianza eso de que también le puede ocurrir a uno, como en las películas de Rainer Werner Fassbinder, en las cuales el espectador intenta distanciarse, pero es más fuerte eso que lanza el autor; de que ese acontecimiento le puede ser próximo.

NOTAS eruditas A MANERA DE APÉNDICE

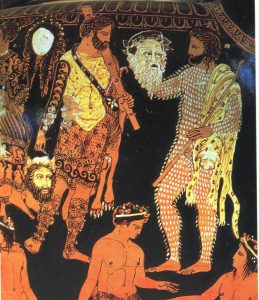

1. se transcribe katarsis, a secas, sin el calificativo de noción o concepto, porque en realidad no es claro si lo es, pero esto no será tema del presente trabajo. Además, de las múltiples variables de esta palabra se excluye en primer lugar ΚαθαΨις puesto que esta nos coloca en un plano meramente sensible, pudiendo caer en especulaciones por el estilo de decir que el καθα pertenece a algo meramente de los sentidos y que la evolución de dicha idea la vemos en el teórico de teatro Stanilawski, en su técnica actoral denominada “el como si mágico”, ( en el libro “Un actor se prepara”, entre otros escritos en los que es recurrente dicha noción), en la cual al parecer se desarrolla aquella noción de καθα, que según el diccionario de griego de F.I, Sebastián Yarza, significa “ como si” y dicha locución en español tiene su equivalente en captar, que según el diccionario consultor Espasa Calpe 1998, tiene la definición de “percibir por medio de los sentidos” que a su vez dicha palabra viene del latín Captare que significa “tratar de coger” Capere(coger), aunque esto puede ser tema de ulteriores reflexiones, nos centramos pues en la acepción καθαρσις , puesto que coincide con nuestro tema de estudio, en primer lugar la palabra καθαρμος refiere a la “purificación, expiación: sacrificio expiatorio/ primera iniciación en los misterios de Eleusis” (según el diccionario antes referido) y las significados que hace Aristóteles de la misma en la Política, por un lado τυχοντακαικαθαρσεως “quedan como si hubieran obtenido medicación y purgación (y por el otro lado…) y de modo semejante también los cantos Catárticos proporcionan a los hombres alegría inocua.” (Política 8.7.1342 a 15) y καθαρτικα equivale al “Catárticos”.

Se transcribe de aquí en adelante Katarsis, en vez de CATHARSIS (que es como lo traducen en la edición de la poética de Monte Avila Editores, caracas, 1990, traducción del griego y notas de Ángel, Cappelletti) o Catarsis que son los sentidos de abuso de la religión y la Sicología de dicha palabra, como da cuenta de ello el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, edición 1970, la Catarsis la define como “ Purificación Ritual del hombre a quien se considera impuro por haber transgredido algún precepto religioso o moral” esta definición nos aleja un poco del asunto de estudio. La trascripción Katharsis se coloca Katarsis por asimilación cultural lingüística.

2. Miedo: Nótese que φοβος ,significa en griego terror, miedo,susto, temor ó espanto; En latín Metu, Metus, significa tener miedo, temor y timor significa miedo, temor, y en aquellas curiosas definiciones de los diccionarios del lenguaje filosófico “ es normal que tengamos miedo sin saber en principio de que (…). Cuando hemos descubierto el objeto y ensayado la acción, el miedo se cambia en temor…” (Citado en diccionario del Lenguaje Filosófico, Ed. Labor S.A. 1967, Madrid – España), además en el diccionario de psicología “Miedo: sentimiento vital de amenaza, tiene una cierta analogía con la angustia; pero en el miedo, el temor se refiere a un objeto preciso. Además el miedo guarda relación con la naturaleza y magnitud de la amenaza…” (Diccionario de Psicología. Ed. herder, Barcelona 1994) y en anterior citado Diccionario del legunaje Filosófico “Temer verse amenazado de un mal…” (Condillac, Tras de Sensations, I, III, 8, p 1010).

3. Ver la anécdota de Aristóteles al respecto de la estatua de Mitis que “como cuando la estatua de Mitis en Argos mató al causante de la muerte de Mitis,cayendo sobre él en un espectáculo, porque tales hechos no parecen suceder por azar, estos argumentos resultan necesariamente más bellos.”(Poética 1452 a 7) confirma esto que aquella construcción de hechos temibles y lamentables, es mejor, cuando los elementos del argumento hacen que se presente un hecho como lo de la estatua de Mitis, observemos lo que dice Capelletti al respecto “inclusive de los hechos casuales son mas aptos para producir admiración y asombro aquellos en los cuales fácilmente se puede imaginar una finalidad. La estatua de Mitis cayó sobre el asesino del propio Mitis y le causó la muerte en el transcurso de un festival. Se supone que ello sucedió en Argos, en el año 374 (Demos. 59,33). La historia es referida varios siglos mas tarde por Plutarco (De mirabilibusausculationibus 846 a 22)”. (Nota N° 177, de la edición de la Poética de Cappelletti)

4. Al respecto de las ideas inadecuadas ,véase corolario de la proposición 38 de la parte II , corolario de la proposición 29 de la parte II y proposición 3 , parte III ., de LA “Ética Demostrada Según El Orden Geometrico”, Baruch de Espinoza

5. Para Aristóteles la mendicidad no produce “temor y compasión” sino lastima “Por eso no lloró Amasis, según dicen, por el hijo que era conducido a la muerte, mas si por el amigo que pedía limosna; esto, en efecto, era lastimoso, aquello, en cambio, terrible, pues lo terrible es distinto de lo lastimoso y excluye la compasión y muchas veces sirve para lo contrario” (Retórica B. 8, 1385 27).

Cabe anotar que la sensación producida por la mendicidad es uno de los ejemplos más próximos al de katarsis, y cuanto mayor conmueva un mendigo, mayor temor y compasión despertara en nosotros como si se tratase de una representación ,al respeto véase, las constantes reiteración de este hecho en la literatura del siglo de oro español, como en el Buscón de Quevedo, entre otros.

6. Se cita la tragedia de Medea de Euripides, en la cual esta es traicionada por Jasón, quien se acerca a la hija de un rey, por los beneficios que le trae tal cercanía, Medea se venga de Jasón ,asesinado a sus dos hijos, escapando luego en un carro halado por su padre Helios, quedando Jasón solo, pero si miramos en conjunto toda la trama,¿ podríamos llegar al punto de decir o culpar a Medea o a Jasón, de manera objetiva?, sabiendo que Aristóteles considera que el poeta representa a Medea “consiente y conocedora de las cosas”….(Poética 1453 b 31)

7. De igual manera Aristóteles considera que Edipo “obro sin saber que estaba haciendo algo terrible y después reconoce el vinculo de parentesco” (Poética 1453 a)

Acaso ¿podemos juzgar la determinación de Edipo de sacarse los Ojos? o tal vez en el sentido de que “ahora las tragedias más bellas se construyen sobre una pocas familias como, por ejemplo, sobre Alemón, Edipo, Orestes, Meleagro, Tiestes, Télefo y otros, a los cuales les tocó hacer o padecer cosas terribles” (Poética 1453 a 21) en el sentido de que la fuente de la mayoría de las tramas de las tragedias corresponde a un mito, del cual el poeta crea la tragedia o tal vez en el sentido de “puesto que la tragedia es una imitación de hombres mejores que nosotros” (Poética 1454 b 10).

8.Como lo infame y lo que provoca simpatía, lo infame dice será que en la tragedia se muestren los hombres honestos pasar de la felicidad a la desdicha ( Poetica 1452 b 37) y continúa diciendo que “tampoco (debe) pasar el hombre enteramente malo de la felicidad a la desdicha. Tal situación podría provocar simpatía por los hombres, pero no compasión ni temor.”

9. Obsérvese como Aristóteles en la retórica hará una aproximación a la angustia que consistirá en aquellos que están muy atemorizados; “pues no sienten compasión los aterrados, por estar atentos al sufrimiento propio.” (Retórica B. 8, 1385 b 33)

este si no me gusto , no entiendo nada ,casi me duermo!